知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

I 知床世界自然遺産地域の管理

II 知床世界自然遺産地域の課題

III 知床世界自然遺産地域の管理状況

IV 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価

V 知床世界自然遺産地域等の利用状況と評価

VI 総合評価

付録

1. 社会環境

2. 平成24年度レクリエーション利用状況

3. 自然公園法に基づく許可行為

4. 施設整備事業

5. 調査等事業

- (1) 海洋観測ブイによる水温の定点調査

- (2) アザラシの生息状況の調査

- (3) ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査

- (4) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(環境省知床岬囲い区)

- (5) 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査

- (6) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (7) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (8) エゾシカ越冬群の広域航空カウント

- (9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)

- (10) 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む)

- (11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング

- (12) 2012年度オルマップ川調査

- (13) 利用実態調査

- (14) ヒグマ管理対策業務

- (15) ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査

- (17) 海ワシ類飛来状況調査

- (18) シマフクロウに関する調査

- (19) 航空機による海氷分布状況調査

- (20) 「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握

- (21) スケトウダラの資源状態の把握と評価(TAC設定に係る調査)

- (22) トドの日本沿岸への来遊頭数の調査、人為的死亡個体の性別、特性

- (23) オジロワシ営巣地における繁殖の成否、及び、巣立ち幼鳥数のモニタリング

- (24) 全道での海ワシ類の越冬個体数の調査

- (25) 海水中の石油、カドミウム、水銀などの分析

6. 普及啓発イベント一覧

7. 普及啓発資料一覧

8. 各種会議等の開催状況

9. 事務所一覧

5.調査等事業

(7)エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

資料名 |

平成24年度知床における森林生態系保全再生対策(広域調査)報告書 |

|---|---|

調査主体・事業費 |

林野庁北海道森林管理局 事業費:306万円 |

評価項目 |

遺産登録時の生物多様性が維持されていること。 |

評価指標 |

在来種の種数と種組成、採食圧への反応が早い植物群落(ササ群落etc.)の属性(高さ・被度など)、外来種の分布及び個体数、登山道沿いの踏圧状況、ハイマツ帯の分布 |

評価基準 |

在来種の種数と種組成:1980年代の状態へ近づくこと。 |

<平成24年度の具体的調査手法>

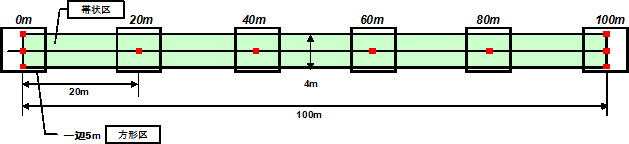

知床半島森林域の18箇所の帯状調査区(4m×100m) において毎木調査を実施、同調査区内20m毎に設置した方形調査(5m×5m)において、毎木、下枝、稚樹、林床植生、希少植物調査等を実施しエゾシカによる採食圧を調査した。

○調査区の設定方法

<平成24年度の具体的調査データ>

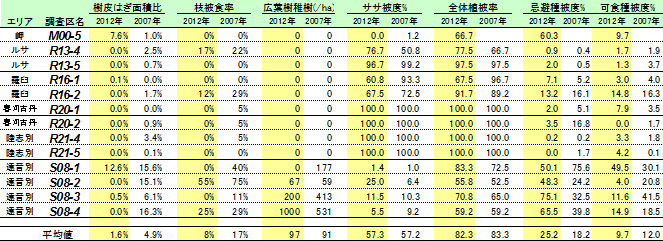

○前回(2007~08年)実施の調査結果との比較

<コメント>

・2007年に行われた結果と比較した結果、林床の忌避種被度について若干の増加傾向があり、これは森林の変化を表している可能性がある。

・林床植物は300種程度が確認され、調査区あたり20~70種程度であったが、羅臼側のササ類が優占する調査区では4~5種と非常に少ない場所もあった。出現頻度が高いのは、ツルアジサイ・ツタウルシ・トドマツ・シラネワラビなどで、合計被度はツタウルシ・シラネワラビ・ゴンゲンスゲ・トドマツなどが高かった。

・下枝被度において、広葉樹の下枝は、半島の基部側でより多く残される傾向があった。それ以外の地区ではほとんど存在せず、エゾシカの影響により消失したことが考えられる。斜里側高標高地でも0.5~1.5mの高さで特に下枝が少なく、エゾシカの影響がみられた。

・稚樹調査において、トドマツの稚樹は斜里側で多くみられたが、広葉樹の稚樹は全体的に少なく、特に樹高50cm以上の稚樹は一調査区に1本程度であった。エゾシカの被食の影響により天然更新が困難な状態といえる。