知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

I 知床世界自然遺産地域の管理

II 知床世界自然遺産地域の課題

III 知床世界自然遺産地域の管理状況

IV 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価

V 知床世界自然遺産地域等の利用状況と評価

VI 総合評価

付録

1. 社会環境

2. 平成24年度レクリエーション利用状況

3. 自然公園法に基づく許可行為

4. 施設整備事業

5. 調査等事業

- (1) 海洋観測ブイによる水温の定点調査

- (2) アザラシの生息状況の調査

- (3) ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査

- (4) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(環境省知床岬囲い区)

- (5) 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査

- (6) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (7) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (8) エゾシカ越冬群の広域航空カウント

- (9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)

- (10) 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む)

- (11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング

- (12) 2012年度オルマップ川調査

- (13) 利用実態調査

- (14) ヒグマ管理対策業務

- (15) ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査

- (17) 海ワシ類飛来状況調査

- (18) シマフクロウに関する調査

- (19) 航空機による海氷分布状況調査

- (20) 「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握

- (21) スケトウダラの資源状態の把握と評価(TAC設定に係る調査)

- (22) トドの日本沿岸への来遊頭数の調査、人為的死亡個体の性別、特性

- (23) オジロワシ営巣地における繁殖の成否、及び、巣立ち幼鳥数のモニタリング

- (24) 全道での海ワシ類の越冬個体数の調査

- (25) 海水中の石油、カドミウム、水銀などの分析

6. 普及啓発イベント一覧

7. 普及啓発資料一覧

8. 各種会議等の開催状況

9. 事務所一覧

5.調査等事業

(6)エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

資料名 |

|

|---|---|

調査主体・事業費 |

環境省・約1420万円 |

評価項目 |

遺産登録時の生物多様性が維持されていること。 |

評価指標 |

在来種の種数と種組成、採食圧への反応が早い植物群落(ササ群落etc.)の属性(高さ・被度など)、外来種の分布及び個体数、登山道沿いの踏圧状況、ハイマツ帯の分布 |

評価基準 |

在来種の種数と種組成:1980年代の状態へ近づくこと。 |

<平成24年度の具体的調査手法>

岩尾別から羅臼平、羅臼平から二ッ池、羅臼平から羅臼キャンプ場の各区間を踏査し、それぞれシカの個体の目視のほか、鳴き声、足跡、糞、食痕を記録した。また、固定調査区において毎木調査、下枝調査、稚樹調査、林床植生調査を行った。

<平成24年度の具体的調査データ>

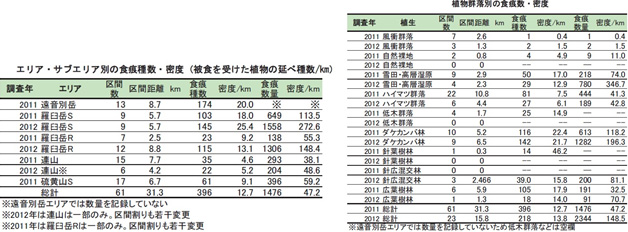

○知床連山地域におけるエゾシカ広域採食圧調査

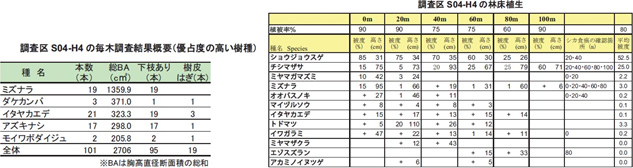

○登山道周辺の森林モニタリング調査区の調査

<コメント>

○知床連山地域におけるエゾシカ広域採食圧調査

山麓部も含めて80種類の植物に食痕が見つかった。2011年に確認された120種類と合わせ重複を除くと146種類であり、そのうちレッドリスト該当種は6種、公園指定植物は34種、高山植物は42種だった。食痕種数の踏査1km当たりの密度は、平均16.6/kmだった。食痕数量の累計は3068だった。踏査1km当たりの密度は平均167.3/km。エゾシカの足跡を確認したのは3地点、糞を確認したのは2地点だった。

○登山道周辺の森林モニタリング調査区の調査

前回調査とほぼ同程度の食痕確認、大きな変化はなかった。斜里側の調査区ではミズナラの萌芽などに高い頻度で食痕が見られ、ササも衰退している。また、調査区外ではあるが、オヒョウの樹皮剥ぎも確認された。一方で羅臼側の調査区では、森林植生への影響は軽微である。前回調査でシカによるササへの採餌圧が予想されたが、今回はササをはじめ林床植生に食痕はまったく認められなかった。低標高域でも羅臼側に比べて斜里側でシカの影響が甚大であるが、斜里側では高標高域までシカの影響が広く及んでいることをうかがわせる。また、シカの分布や影響範囲の広がり方は一様ではなく、特に山岳域への拡大は低標高域よりも一層、不均一になりやすいことがうかがえる。