知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

I 知床世界自然遺産地域の管理

II 知床世界自然遺産地域の課題

III 知床世界自然遺産地域の管理状況

IV 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価

V 知床世界自然遺産地域等の利用状況と評価

VI 総合評価

付録

1. 社会環境

2. 平成24年度レクリエーション利用状況

3. 自然公園法に基づく許可行為

4. 施設整備事業

5. 調査等事業

- (1) 海洋観測ブイによる水温の定点調査

- (2) アザラシの生息状況の調査

- (3) ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査

- (4) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(環境省知床岬囲い区)

- (5) 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査

- (6) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (7) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (8) エゾシカ越冬群の広域航空カウント

- (9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)

- (10) 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む)

- (11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング

- (12) 2012年度オルマップ川調査

- (13) 利用実態調査

- (14) ヒグマ管理対策業務

- (15) ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査

- (17) 海ワシ類飛来状況調査

- (18) シマフクロウに関する調査

- (19) 航空機による海氷分布状況調査

- (20) 「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握

- (21) スケトウダラの資源状態の把握と評価(TAC設定に係る調査)

- (22) トドの日本沿岸への来遊頭数の調査、人為的死亡個体の性別、特性

- (23) オジロワシ営巣地における繁殖の成否、及び、巣立ち幼鳥数のモニタリング

- (24) 全道での海ワシ類の越冬個体数の調査

- (25) 海水中の石油、カドミウム、水銀などの分析

6. 普及啓発イベント一覧

7. 普及啓発資料一覧

8. 各種会議等の開催状況

9. 事務所一覧

5.調査等事業

(3)ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査

資料名 |

|

|---|---|

調査主体・事業費 |

環境省・約420万円 |

評価項目 |

海洋生態系と陸上生態系の相互関係が維持されていること。 |

評価指標 |

営巣数とコロニー数、特定コロニーにおける急激な変動の有無 |

評価基準 |

ケイマフリ:営巣数80以上が望ましい。最低でも50を下回らぬこと。 |

<平成24年度の具体的調査手法>

ウトロ港から出航している大型観光船に乗船し、半径300m以内の上空及び海上で観察可能なすべての海鳥について種名及び個体数を記録した。

プユニ岬からエエイシレド岬間において、海上および陸上で発見したケイマフリの個体数・位置などの情報や、巣に出入りする親鳥を観察し、巣の位置と数を記録した。洋上からケイマフリの親鳥が採食した餌資源の目視および写真判定を行ない、餌として利用されている魚種を同定した。

<平成24年度の具体的調査データ>

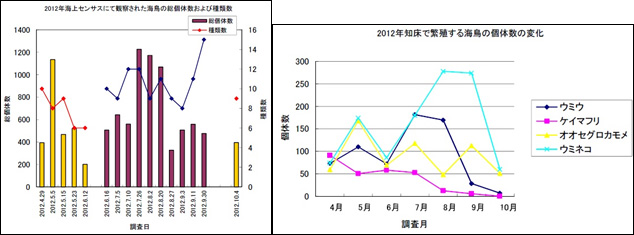

(1)2012年知床半島斜里町側における海鳥の海上ラインセンサス

(2)2012年ケイマフリ海上分布調査

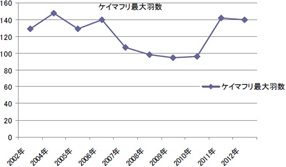

2012 年に観察された最高個体数は7 月16 日の140羽であった。繁殖個体が多い時期であると考えられる抱卵期と育雛期の6 月から7 月の平均個体数は、99.91羽であった。

海上分布は、プユニ岬周辺が最も個体密度が高く、岩尾別川河口から北東側約1km と知床五湖の断崖の南西側に密度が高い海域があった。

(3)ケイマフリ営巣分布

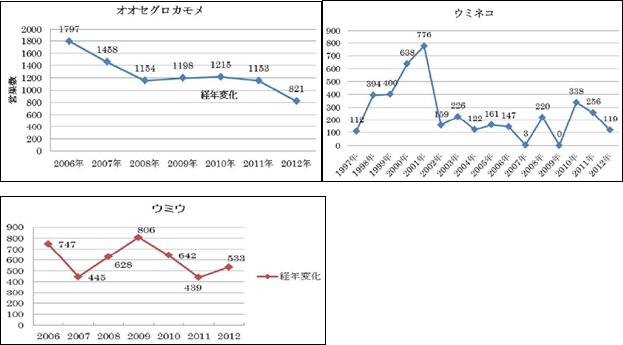

2012年の知床半島全域での営巣数は46巣であった。最も多かった営巣地はプユニ岬の21巣であった。男の涙湾から象の鼻まで4巣、岩尾別川から知床五湖の断崖に至る崖に20巣であった。

(4)知床半島における海鳥の営巣分布調査

<コメント>

ケイマフリの海上個体数の経年変化については、2007年から2010年に至るまで最大個体数は100羽を切っており、平均個体数は60羽前後にとどまっている。2012年は、平均個体数が99.91羽と調査開始以来で最も多かった。海上分布調査と同時期に行ったケイマフリの営巣分布調査の結果では、プユニ岬にはこの海域最大の営巣地があることが確認されている。本年の海上分布調査でもプユニ岬周辺で個体密度が最も高かった。

過去のデータと比較すると、2009年のケイマフリ総営巣数は35巣で2010年は21巣であった。2011年は44巣と増加し、そして2012年は46巣へやや増加した。この傾向は2009年からと同様でプユニ岬での営巣数が最も多いが、岩尾別台地から知床五湖の断崖に至る崖においても営巣数が毎年増加している。しかし、知床五湖の断崖(トークシモイ)で比較すると2004年が7巣であったが、2012年においても1巣のみと営巣地の回復が見られていない。今後も、ケイマフリの繁殖地や生息海域に影響を少なくする観光船の航路や速度などの配慮を継続する必要がある。