知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

I 知床世界自然遺産地域の管理の理念と目標

II 知床世界自然遺産地域の課題

III 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価

IV 知床世界自然遺産地域の利用状況と評価

V 知床世界自然遺産地域の管理の実行状況

VI 総合評価

付録

IV 知床世界自然遺産地域の利用状況と評価

1. 観光レクリエーション利用

遺産地域の観光レクリエーション利用を概観すると、平成23年の観光客数(入り込み客数)が、遺産地域全体で約170万人であった。地域別に見ると、斜里町には118万3千人(前年比97%、ピーク時の76%)が訪れた。そのうち宿泊者数は42万人であり、ピーク時の70%に減少している。 また羅臼町には50万5千人(前年比88%)が訪れ、平成22年に比較していずれも減少したが、これは遺産登録後のピーク時(斜里町は平成17年の155万6千人、羅臼町は平成18年の75万9千人)以降続いている減少傾向である。

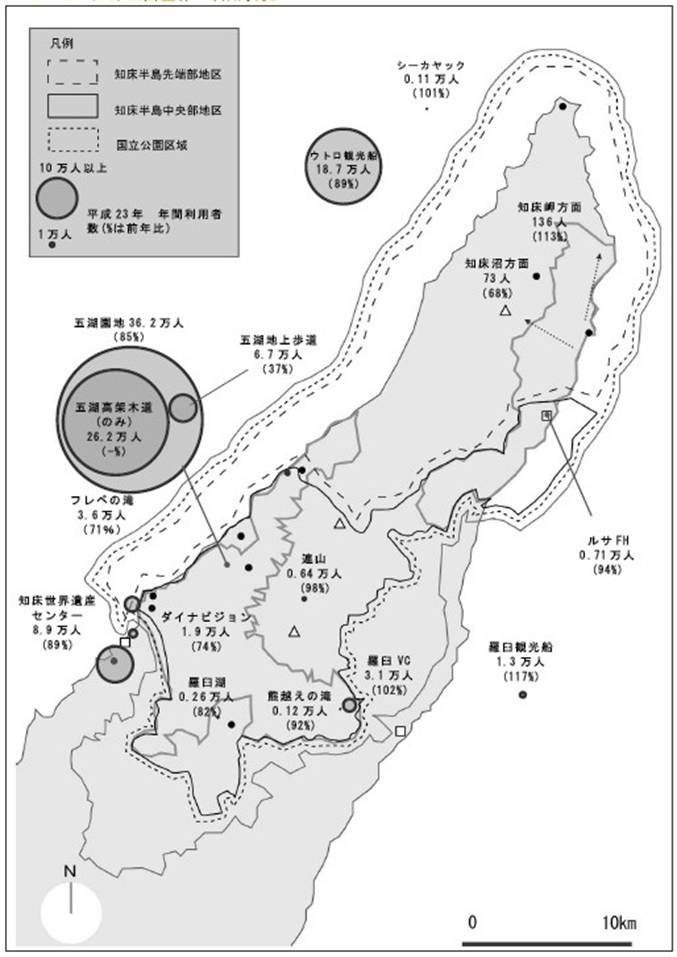

地域別に見ると(図1参照)、斜里町では東日本大震災や福島原発事故の影響により特に外国人観光客が減少したものの、その後の観光対策により全体としての観光客の減少は最小限にとどまった。

斜里町内の地区別では、利用の中心である五湖園地の利用者が、36万2千人で前年度に比較して15%減少した。特に、知床五湖の地上遊歩道利用者数が昨年の30%に減少した。 これは利用調整地区制度を平成23年度から導入したことにより、地上遊歩道がガイド付きツアーや事前レクチャーなどを必要とするようになったことが要因と考えられる[※]。 ただし、8月1日から10月20日までの植生保護期における地上遊歩道の大ループ利用者数は前年度比で25%増加しており、特に8月は約4.6倍と大幅に増えた。 個人客については8月の五湖園地利用者のうち55%が地上遊歩道を利用しており、新制度に対し一定の支持を得られていると考えられる。 その一方で、夏休み期間を中心に知床五湖において多くの渋滞及び混雑が発生した(平成23年の渋滞指数は前年比42%増)。これは利用者の滞在時間が増加していることが要因の一つと考えられる。

岩尾別登山口および羅臼温泉登山口の入山者数は昨年と比較してわずかに減少しているが、縦走利用者は昨年の30%の増加となっている。これは、平成23年度より道路特例使用制度(6月25日から8月25日まで)が試行され、6年ぶりに硫黄山登山口の登山者利用が可能になったことが要因であると考えられる。 道道知床公園線の防災工事が完了したことから、カムイワッカ地区のマイカー規制期間が平成22年度の70日間から平成23年度は35日間に短縮し、カムイワッカ湯の滝方面のシャトルバス利用者数は1万人、五湖園地へのシャトルバスアクセスは9千人で、いずれも前年比61%となった。 その一方でカムイワッカ地区のマイカー利用の観光客数は増加し、観光客の知床における平均滞留時間が延びたと考えられる。

一方、ウトロ海域の観光船利用数は18万7千人と昨年比で11%減少した。同海域のシーカヤックは前年と変わらない利用者数であった。

羅臼町の観光客数は平成22年比で約10%減少したが、羅臼町の観光船の利用が1万3千人で17%の増加、羅臼ビジターセンターが3万1千人で、ルサフィールドハウスが7千人で、過去2-3年は安定した入場者数である。また陸路からの知床岬方面のアクセス数は13%増加した。 さらに夏期の10日間の調査だが、知床岬への陸路・海路含めたアクセスは1日平均4人で、平成16年以降ほぼ連続して減少している。また羅臼湖登山道の利用者も2千6百人で平成18年以降減少が続いている(平成18年比36%)。

以上のように、全体としては観光客数が減少しているが、羅臼町の観光船のように、海洋生物や野鳥などの資源魅力が注目され、またマーケティングの成果で観光客が増加している観光形態もある。 こうした利用増加中の観光形態がもたらす資源への影響や、利用状況をモニタリングすることにより、資源魅力を維持しつつ永続的な観光の充実につなげていく必要性がある。

また近年は、いわゆる観光ツアーによる目的性の希薄な団体利用者が減少し、レンタカーやマイカーでの少人数からなる、ある程度知床を訪れる目的が明確な利用者層が増加傾向にある。

※ 昨年まで高架木道利用者数と地上部歩道利用者数を重複してカウントしているので今年の高架木道だけの利用者とは単純に比較はできないが、2010年と比較して2011年の高架木道利用者はわずかに増加している。

(斜里町及び羅臼町の観光客入込数、観光船・シーカヤック・サケマス釣りの利用者数、主要施設の利用状況等の詳細データについては巻末付録「1. 知床世界自然遺産地域の平成23年度レクリエーション利用状況」参照。)

図1 知床国立公園全体の利用状況