知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

I 知床世界自然遺産地域の管理の理念と目標

II 知床世界自然遺産地域の課題

III 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価

IV 知床世界自然遺産地域の利用状況と評価

V 知床世界自然遺産地域の管理の実行状況

VI 総合評価

付録

1. 知床世界自然遺産地域の平成23年度レクリエーション利用状況

2. その他の開発行為

3. 平成23年度実施ハード事業

4. 平成23年度実施ソフト事業

- (1) 海洋観測ブイによる水温の定点調査

- (2) ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査

- (3) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(林野庁1ha囲い区)

- (4) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(環境省知床岬囲い区)

- (5) 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査

- (6) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査

- (7) シレトコスミレの定期的な生育・分布状況調査

- (8) エゾシカ越冬群の広域航空カウント

- (9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)

- (10) 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む)

- (11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング

- (12) 利用実態調査

- (13) ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査

- (14) オオワシ・オジロワシ飛来状況調査

- (15) シマフクロウに関する調査

- (16) 航空機による海氷分布状況調査

- (17) 「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握

- (18) スケトウダラの資源状態の把握と評価(TAC設定に係る調査)

- (21) 海水中の石油、カドミウム、水銀などの分析

- (22) エゾシカの主要越冬地における地上カウント調査(哺乳類の生息状況調査を含む)

- (23) エゾシカの間引き個体、自然死個体などの体重・妊娠率など個体群の質の把握に関する調査

5. 普及啓発イベント一覧

6. 普及啓発資料一覧

7. 各種会議等の開催状況

8. 事務所一覧

(11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング

| 資料名 | 知床世界自然遺産地域におけるサケ科魚類遡上状況及び遡上効果確認調査報告書 |

|---|---|

| 調査主体・事業費 | 北海道 |

| 評価項目 | 海洋生態系と陸上生態系の相互関係が維持されていること。 遺産地域内海域における海洋生態系の保全と持続的な水産資源利用による安定的な漁業が両立されていること。 河川工作物による影響が軽減されるなど、サケ科魚類の再生産が可能な河川生態系が維持されていること。 |

| 評価指標 | 遡上数、産卵床数、河川工作物の溯上及び産卵への影響 |

| 評価基準 | 各河川にサケ類が遡上し、持続的に再生産していること。 河川工作物による遡上障害が実行可能な範囲で回避されていること。 |

<平成23年度の具体的調査手法>

サケ科魚類を対象として、河川工作物が設置されていない羅臼町のルサ川及び斜里町のホロベツ川において遡上・産卵状況等を把握することを目的とし、8月〜1月まで各月1回肉眼観察及び潜水観察による調査を実施した。

<平成23年度の具体的調査データ>

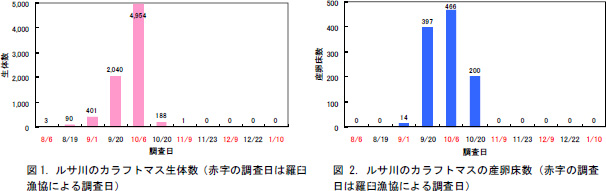

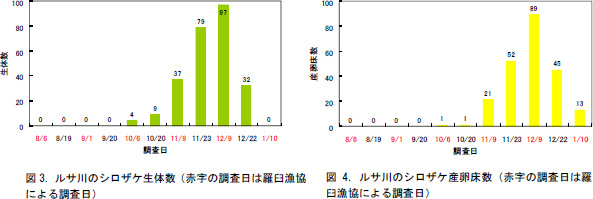

ルサ川においては、カラフトマスの生体は8月から11月の調査時まで確認され、10月が最も多く観測された。産卵床は9月から10月の調査時まで確認された。また、シロザケの生体・産卵床は10月か確認され、生体は12月まで、産卵床は1月まで確認された。

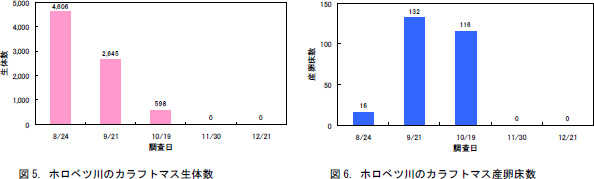

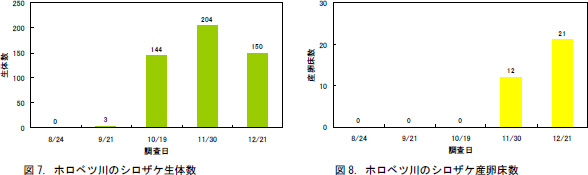

ホロベツ川においては、カラフトマスの生体・産卵床は8月から10月まで確認され、生体数は8月が最も多く観測された。また、シロザケの生体は、9月から12月まで確認され、11月が最も多く観測された。産卵床は11月と12月の調査時に確認された。

<コメント>

ルサ川の産卵床は、両種とも河口から400m付近までの下流部で突出して多く確認された。一方でホロベツ川のカラフトマスの産卵床は、河口〜600m付近の間、シロザケの産卵床が河口〜400m付近までに多く確認された。