知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

はじめに

知床世界自然遺産地域

区域図

トピック

第1部 管理の取組

第1章 共通事項

第2章 課題対応

(保全管理)

第3章 適正利用

第2部 資料編

1. 管理計画の実施状況一覧

2. 施設整備(詳細)

3. 遺産地域外の実施事業(詳細)

トピック

1.第3期知床半島エゾシカ管理計画/知床半島ヒグマ管理計画

平成24年に策定された「第2期知床半島エゾシカ保護管理計画」及び「知床半島ヒグマ保護管理方針」について、平成28年度末で計画期間の満了を迎えることから、関係行政機関において、知床世界自然遺産地域科学委員会の意見を聴きつつ、内容の見直しを行った。新計画である「第3期知床半島エゾシカ管理計画」及び「知床半島ヒグマ保護管理計画」は、平成29年4月に運用を開始した。

【第3期知床半島エゾシカ管理計画】

知床半島では1980年代後半頃からエゾシカが増え始め、徐々に知床本来の植生への影響が現れだした。知床世界自然遺産地域のエゾシカは、当地域の生態系の重要な構成要素でもあるが、一方で増え過ぎたエゾシカによる食害等の植生への影響・変化は遺産地域を含む知床半島全体の問題となった。

知床半島では1980年代後半頃からエゾシカが増え始め、徐々に知床本来の植生への影響が現れだした。知床世界自然遺産地域のエゾシカは、当地域の生態系の重要な構成要素でもあるが、一方で増え過ぎたエゾシカによる食害等の植生への影響・変化は遺産地域を含む知床半島全体の問題となった。

そのため、増え過ぎたエゾシカによる植生への影響に対応するため、環境省釧路自然環境事務所では平成18年に「知床半島エゾシカ保護管理計画」を策定した。第2期から北海道森林管理局と北海道も参画し、個体数の調整やエゾシカ食害による影響・対策の効果測定にかかる調査を実施している。平成29年には「第3期知床半島エゾシカ管理計画」を策定し、計画期間内(平成29年~平成33年度)のエゾシカ対策を継続して実施することとしている。

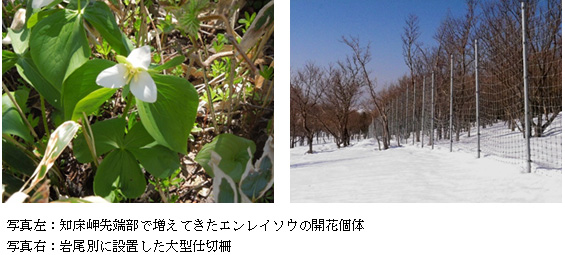

エゾシカ対策の進展により知床岬先端部では草本類が急激に増えてきており、これまで見られなかったような草本が出現・開花するなど大きな変化が起こっている。今後徐々に知床本来の植生へ回復することが期待されるが、まだまだエゾシカによる過度の影響が続いており、計画を通じて知床本来の植生を回復させるための管理を継続させていくことが必要だ。

【知床半島ヒグマ管理計画】

知床半島は世界的にも有数なヒグマの生息密度を誇っている。ヒグマは知床半島を代表する種の一つであり、川を遡上してきたサケ類を補食し海域と陸上の物質循環にかかる生態系のつながりを担う、知床世界自然遺産の重要な価値の一つにもなっている。

知床半島は世界的にも有数なヒグマの生息密度を誇っている。ヒグマは知床半島を代表する種の一つであり、川を遡上してきたサケ類を補食し海域と陸上の物質循環にかかる生態系のつながりを担う、知床世界自然遺産の重要な価値の一つにもなっている。

一方で、1980年代以降の保護政策の強化によりヒグマの個体数・密度が高まってきているとみられ、また人間を恐れない個体の増加による「人間の生活圏」への進入が徐々に増えてきた。このことは、直接人とのあつれきを生じさせるだけでなく、問題行動を起こして駆除されてしまう「悲劇のヒグマ」を多量に発生させてしまうことになりかねない。

知床半島に関係する機関(北海道森林管理局、北海道、斜里町、羅臼町、標津町及び釧路自然環境事務所)では、平成24年3月に策定した「知床半島ヒグマ保護管理方針」を見直し、平成29年に新たに「知床半島ヒグマ管理計画」を策定し運用している。

本計画では、これまでのヒグマの出没場所・行動段階に応じた対応方針に加え、地域住民や知床半島を訪れた観光利用者等人間側に対しても、ヒグマのリスクを軽減しその生態に悪影響を及ぼすことのないよう求められる行動を具体的に表すことによって、事故や不用意な干渉を避けることを目指している。