知床白書 Shiretoko White Paper

知床白書 Shiretoko White Paper

はじめに

知床世界自然遺産地域

区域図

トピック

第1部 管理の取組

第1章 共通事項

第2章 課題対応

(保全管理)

第3章 適正利用

第2部 資料編

1. 管理計画の実施状況一覧

2. 施設整備(詳細)

3. 遺産地域外の実施事業(詳細)

2.ヒグマ

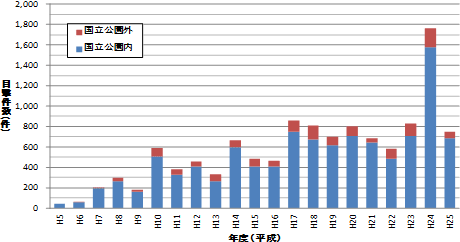

知床国立公園及び国指定知床鳥獣保護区内におけるヒグマ目撃件数は斜里町で697件、羅臼町で65件の計762件と平年並みとなり、前年度よりは著しく少なかった。

知床国立公園及び国指定知床鳥獣保護区内におけるヒグマ目撃件数は斜里町で697件、羅臼町で65件の計762件と平年並みとなり、前年度よりは著しく少なかった。

<斜里町>

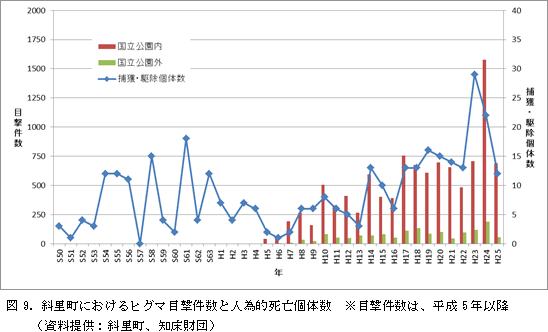

斜里町内の国立公園及び鳥獣保護区におけるヒグマ目撃件数は697件と前年度の1,702件より著しく減少した。平成23年度までの過去5年間の目撃件数は、500~700件程度で推移したので、平成24年度が突出して多く、平成24年度を除くと平成25年度は平年並みとなった。月別の目撃件数は、7月に最多となり、次いで10月が多く出没の季節的な傾向は例年通りのパターンであった。地区別についても例年通り、観光客が集中する幌別・岩尾別地区、知床五湖園地地区及び知床横断道地区が多かった。

ヒグマによる人身事故は発生しなかったが、危険なヒグマの出没や遭遇事例が複数回あった。国立公園内では人を恐れずに道路沿いや観光施設付近に出没するヒグマが頻繁に目撃され、観光客とヒグマが近距離で遭遇しやすい状況がたびたび発生した。そのような中で、観光客がヒグマに過剰に接近して写真撮影する事例や、ヒグマを誘引する目的で放置されたとみられる多数のシロザケの死体が岩尾別川で発見されるといった事例があり、知床世界自然遺産地域科学委員会から緊急声明が出されるに至った。

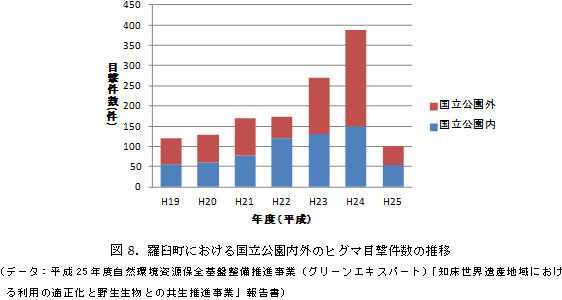

<羅臼町>

羅臼町内の国立公園及び国指定鳥獣保護区におけるヒグマ目撃件数は65件であり、斜里町と同様に前年度の280件より著しく少なくなった。月別には、8月が最も多く、ルサ-知床岬地区で最多となった。

特記事項として、4月の早朝に羅臼町市街地中心部をヒグマが横断するという目撃があったほか、国指定鳥獣保護区に隣接するケンネベツ川河口では、8月以降同一個体と思われる亜成獣サイズのヒグマがカラフトマスを捕獲するために繰り返し出没するという事例があった。ルサ-知床岬地区では、8月にアイドマリ川河口に大型のオス成獣のヒグマが日中に複数回出没し、多数の漁業者が作業をしていた相泊漁港内に侵入する等の行動が確認されたため、有害捕獲を行った。

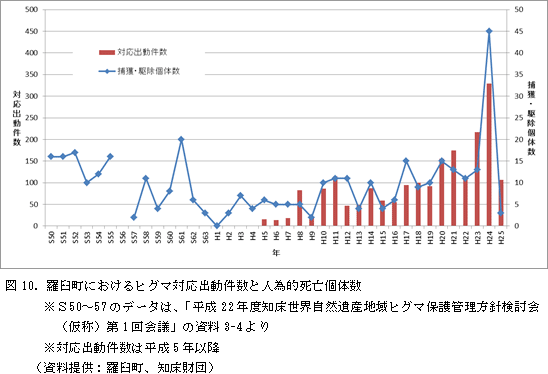

ヒグマの捕獲頭数は、斜里町で12頭(有害9頭、狩猟3頭)、羅臼町で2頭(すべて有害)の合計14頭だった。平成24年度は斜里町で22頭(有害16頭、狩猟6頭)、羅臼町で45頭(すべて有害)の合計67頭であったことと比較すると著しく少ない捕獲頭数となった。平成25年度のヒグマ捕獲頭数は、集計を取り始めた平成18年度以降では最も少なくなった。