適正利用・エコツーリズム検討会議 ウトロ海域部会

ケイマフリはどんな鳥?keimafuri

希少な海鳥ケイマフリについて解説致しましょう!

ケイマフリの生態

種名:ケイマフリ (チドリ目ウミスズメ科)

英名:Spectacled Guillemot

学名:cepphus carbo

大きさ:全長=39-41cm 翼開長=67-71cm

アイヌ語で「ケマフレ=赤い足」を意味する海鳥です。国内では天売島・知床半島斜里町側・青森県の一部などで繁殖。世界的に数が減少しています。知床半島ではウトロ周辺にのみ繁殖が確認されており、切り立った断崖の穴の中に巣を作り子育てを行っています。繁殖期は毎年5月から8月。「フィッ・フィッ・フィー・フィー」と、とても美しい声で鳴き”海のカナリア”と呼ばれています。

![]()

ケイマフリは主にイカナゴなどの魚を食べて暮らしています。時には小型のカレイなどの底性の魚類も捕らえます。ケイマフリは餌を探すために海中に潜水します。海中ではまさに飛ぶように翼を動かして泳ぎます。潜水能力はとても高く潜水深度は時に70mを超えるとも言われています。例えばペンギンは海を泳ぐ事は出来ますが空を飛ぶことが出来ません。しかしケイマフリは空を飛ぶ事も出来るし、海を泳ぐ事も出来る鳥なのです。

![]()

ケイマフリは切り立った海岸の断崖の穴や隙間に巣を造ります。知床半島ウトロ周辺の断崖は羅臼岳の噴火に由来する第四紀溶岩※と流氷や激しい波により浸食された断崖地形が見られ、ケイマフリの繁殖に適した環境となっています。

ケイマフリの繁殖期は流氷が海から消える”海明け”の3月から始まり、産卵数は通常2個。雄と雌が交代して抱卵し約30日でヒナが生れます。親鳥は交代でヒナにイカナゴなどの餌を運び子育てを行います。ヒナの巣立ちは8月のお盆前後。非常に警戒した中での巣立ちが行なわれるため人目に触れる事は稀です。巣立ったケイマフリはウトロを離れ沖合に飛び去ります。「巣立ったケイマフリはどこに行くのか?」・・・ケイマフリの繁殖期以外の生息場所については実はまだ良く解っていません。とても謎多き海鳥なのです。しかし翌年の春、再び彼らはウトロの繁殖地へ戻って来ます。

※第四紀溶岩・・約8万年前、羅臼岳の噴火の際に流れ出た溶岩による地層。プユニ岬からカムイワッカの滝まではこの地層が海に表れ、波による浸食を受けた海岸地形が形成されている。

![]()

環境省RDB絶滅危惧種Ⅱ類、北海道RDB絶滅危急種、水産庁RDB絶滅危惧種

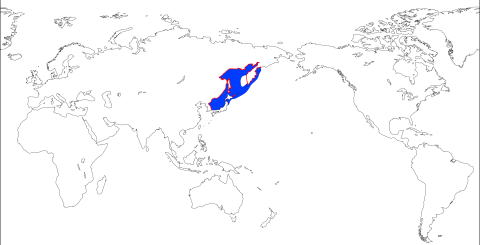

ケイマフリの分布

カムチャッカ半島の東部沿岸、オホーツク海沿岸と日本海北部、北海道~北日本で繁殖する。近年では国内繁殖地が減少し、北海道天売島、知床半島(斜里側)、ユルリ・モユルリ島、青森県の一部などで少数が繁殖しているのみです。日本国内の全繁殖数は700羽と言われていますが、繁殖地の消失など個体数の減少が報告されている。

知床半島の生息状況

知床半島ではウトロ周辺のごく限られた地域にのみ繁殖が確認されており、5月から8月の期間(繁殖期)に切り立った断崖の穴の中に巣を作り子育てを行います。繁殖期ではウトロ周辺で100~140羽程度の生息が観察されますが、全てが繁殖に参加している訳では無く、実際に繁殖行動を行っている個体は全体で45つがい(90羽)程度確認されており、繁殖箇所数はおよそ15箇所程度が確認されています。繁殖期以外では冬期間に網走~羅臼周辺の流氷の無い水域で稀に観察される程度です。

![]()

希少海鳥ケイマフリは、北海道内で1992年~2002年の10年間で約8%~15%減少したという報告もあります。知床半島ウトロ沿岸のトークシモイでは2004年に7巣の営巣が確認されていましたが、2010年には営巣数が0となるなど、減少が著しい箇所も見られます。自然豊かな知床半島においてもケイマフリにとっては”瀬戸際”とも言える生息状況です。

環境省ウトロ自然保護官事務所

〒099-4354

北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-10

知床世界遺産センター内

TEL 0152-24-2297

FAX 0152-24-3646

環境省釧路自然環境事務所

〒085-8639

北海道釧路市幸町10-3

釧路地方合同庁舎4階

TEL 0154-32-7500

FAX 0154-32-7575