| ウトロ海域部会の3年間の事業に関するコメント |

|

北海道大学観光学高等研究センター教授

知床世界自然遺産地域科学委員会 委員

適正利用・エコツーリズムWG 座長

同ウトロ海域部会 座長

敷田 麻実 |

|

ウトロ海域部会は当初、海鳥「ケイマフリ」の保護のためにという性格が強い「知床国立公園ウトロ海域における海鳥の保護と持続可能な海域利用検討業務」としてスタートした。しかし初期段階の検討で、ケイマフリの保護自体を推進することは、観光船という利用者が存在する以上、保護側だけの意思だけでは難しいのではないかという議論があり、事業が始まる前に、予算要求時に想定した事業内容を変更することになった。このような柔軟な事業内容変更を可能にした環境省側の対応がまず評価できる。事業スタート時の計画のまま事業を進めていれば、ケイマフリの生態調査は効果的に進められたかもしれないが、それが保全や海域利用の管理などへ発展することはなかったと考えられる。

次に、事業内容が、①生態系調査(海鳥の生態調査)、②利用実態調査、③資源価値の向上と利用促進のための工夫、④以上を基にした対策とバランスがとれて配置されていたことが評価できる。保全地域の中で特定の生物が対象となった事業では、まず生態的な知見の蓄積が優先され、その利用や管理に関する調査は、一般には生態的な知見が得られた後で、それを元に考察することが多い。しかしこの事業ではそれが最初に組み込まれ、海鳥ケイマフリ(生態系)、観光船の顧客の意識や属性調査(利用)、さらにその調整方法についての話し合いと新たな提案(管理)が同時に進められたので、それぞれの立場からの参加が可能だった。

さらに、観光船の関係者、特にウトロ小型観光船協議会の関係者が、この事業を拒まずに相談の場に参加を続けたことが大きい。またウトロ海域部会が定期的に開催され、そこで生態系のデータ以外にも観光船の利用者(顧客)データが示され、また顧客からの回答の中に観光船の運航を高く評価するものがあったことも、観光船関係者の信頼を得るきっかけとなった。こうした委員会では、行政から生態系の調査に基づく「客観的」データが示され、生態系や特定の生物に対する脅威や危機的状況が示され、それが「規制」につながることが多いが、今回は、早期から利用データも示され、観光船関係者にとっても有用な情報がウトロ海域部会に示された。このように、事業に関与した参加者それぞれが有益な情報が提示されて議論することができたことが、保全の推進と関係者の信頼関係の構築につながったと考えられる。

こうした信頼感に基づく関係は、ウトロ海域部会が「プラットフォーム」として働くことにつながった。これに関連して特に、環境省の現地担当者、釧路事務所関係者が、この事業の位置を柔軟に解釈し、成果を生むためには手段に関して寛容であったことも強調したい。そして環境省が規制担当者や管理の推進者としてではなく、「プラットフォームの開設者」として、いかに多くの参加を実現し、そこで有効な議論を行い、最終的に実行に移せるかを重視したことが評価できる。関係者が協働して、プラットフォームという創造的な解決方法を創出する場を設定できれば、それぞれが持つオプションを提示し、適した解決策を模索することができる。これまでの環境省が規制を手段として保全を進める方法に比較して選択肢が多くなった。

なお、今回の事業では当初かららケイマフリを対象にしてきていたが、それはあくまで保全の対象としてのケイマフリであった。しかし今回の事業は、ケイマフリを保全対象から資源として認識する視点に変更した。その結果、それまで知られておらず、観光資源として認識できていなかったケイマフリが、観光船関係者にとっての資源となった。観光関係者として資源認識をした以上、その資源を破壊的に利用したり、配慮もなく徹底して利用したりすることはなくなるだろう。このように、ケイマフリの「再資源化」が進められたために、関係者にとってケイマフリが「維持すべき共有資源」として再認識された。このプロセスの実現が、当該事業の最大の成果をといってもよいだろう。

事業の詳細な内容で特に評価すべきことは、資源価値の向上に努力が振り向けられたことである。特に、ケイマフリの資源価値を高めるためのデコイの設置やデコイの貸し出しなどが行われている。こうしたケイマフリの認知度向上によって、地域関係者、観光関係者とも改めてケイマフリの価値を認識評価したことである。そして,価値が高い資源なら持続可能な利用をしようという思考につながった。

また、漁協関係者、海鳥関係者、観光船関係者が協働でデコイ設置を進めたことで、デコイの設置が目的であった事業では得られない、副次的効果が得られている。それは、共同作業を通したコミュニケーションであり、デコイの設置目的には含まれていないが、共同による共有や協働意識の向上ともいうべき効果であろう。このように事業目的が単純なものから「多重化」したことで、事業効果が高められた。

さらに受託者による観光客(乗船客)を対象としたアンケート調査事業では、委託事業者が、地域の関係者を戸別訪問し、丹念に事業内容を説明する中で信頼感が醸成されていった。これは、一律の事務的な対応では可能にならず、委託事業者にとっての負担は大きかったが,結果的に、関係者がこの事業者を介してつながっていき協働が図られた。これは支える専門家(委託事業者)の「コスモポライト」効果である。これは異質の考えを持つ関係者を何らかの形でつなぐ際に重要な役割を果たす存在のことで、この事業ではこうした役割が大きく成果に貢献した。

また、専門家がこの事業の委員会や分析作業に参加していたが、地域の関係者、特に観光船の関係者の持つ知識と専門家の協働がうまく行った。例えば、大型観光船からの毎日の目視情報が得られ、環境省のGIS編集スタッフがそれを元にケイマフリの分布図を作成するなど、事業の目的のための協働が、実際の成果となった。こうしたことは、どちらかがやろうとしてもコストや手間の点でうまく行かないことが多い。しかし異質な立場の関係者が、プラットフォームでうまく連携することで、意外と簡単に協働は成功することを示している。

また委員会に参加した専門家も、鳥類生態学から観光マーケティングまで、分野が多様であり、委員会で関係者から出る多様な疑問や議論を追従することができた。また関係者の事業への参加に対して、専門家からの評価が委員会の議論でも積極的に出され、特に日常業務で多忙な観光船関係者が、毎回の委員会に嫌がらずに参加していたことが事業効果を上げた。

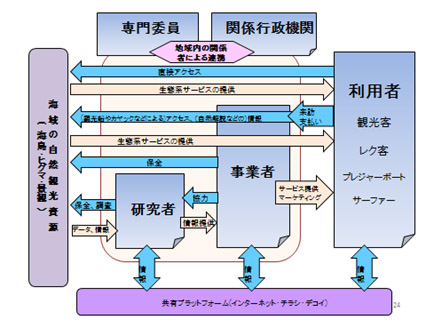

以上のような関係者の関係をまとめたのが下図である。

|

|

この図は左側に利用対象となっているケイマフリなどの地域資源、右に最終利用者である観光客などの利用者を配置した。この事業が優れていたのは、地域資源と利用者の間の仕組みを構築できたことである。ヒグマや自然景観などの資源を観光客は、地域資源を直接利用することはできなかったが、観光船を通して利用してきた。また、観光船事業者は、地域資源を利用者に提供することで利益を得てきたと考えられる。しかし観光船事業者が観光客と地域資源を結びつけている限り、地域資源の利用と保全、資源管理の調整は観光船事業者が権限を持つ。そしてそこに他者が関与できなければ、資源管理は実施できない。今回の事業の成果は、関係者がそこに関与するチャンスをつくることができた。そして、ケイマフリという資源と観光船事業者の関係を調節することができるようになった。 さらに、そこに研究者が関与できる仕組みも創られ、地域資源に関する情報(この場合ケイマフリの生息情報や生態情報)を研究者から観光船事業者に提供して、さらに観光船事業者が観光客に提供する仕組みができた。そのため観光船事業者は、観光客を満足させるための情報を研究者から得るために、研究者の持つ情報やその存在を評価し始めた。ここで明らかなのは、この事業によって、ケイマフリを代表とする、海域に存在する資源の利用を研究者の関与によって「複雑化」したプロセスを用いることで、一方的に資源を「乱用」できなくしたことである。

以上、本事業を総括すると、プラットフォームによってケイマフリの保全に関する仕組みを構築できたことが成果として大きい。そして、保全対象資源と利用者の関係を調整する関係者間の調整システムを関係者で連携して構築できたこと、さらに研究者の関与やデコイ設置などで保全対象資源の価値を高め、価値が高い資源なら保全しようという意識を醸成できたことが評価できると考えられる。 |

(平成25年3月 座長・敷田 麻実)

|