| ウトロ海域部会の3年間の事業に関するコメント |

|

知床海鳥研究会 代表

NPO法人バードリサーチ 嘱託研究員

適正利用・エコツーリズムWG ウトロ海域部会 委員

福田 佳弘

|

|

これまで、3年間ウトロ海域部会として目指してきた「win -win- win」 の関係も徐々にできつつありますが、まだまだ活動としては道半ば。飛行機で言えば飛び立ったばかりで、これを安定した活動と継続していかなければ、花火を打上げただけとなってしまいます。環境省の予算も一区切りを迎え、次年度以降の予算化は全く不透明です。これからが、本当の正念場となるでしょう。ケイマフリを調査する側としても霞を食って生きていけない現状もあり辛いところです。

この活動が実り、ケイマフリの生息数も2004年の140羽前後まで回復しました。しかし、それ以前の生息数の記録がなく、どこまで増えれば本来の知床の生息数だということは解りません。天売島の例では1960年代には3000羽で、現在は300〜400羽しか生息していません。一桁違うわけです。

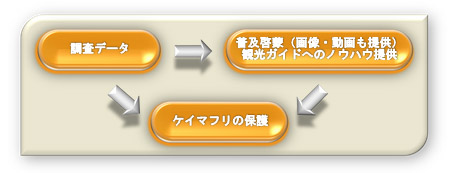

これまで、ケイマフリや海鳥の調査を10年以上行ってきました。同時に、その保護も訴えて来ました。調査データをいかに保護に活かして行くか?というのが私のテーマでした。これまで、報告書や論文にまとめても、それを直接保護に活かせるという事は難しかったのです。今回のウトロ海域部会では、ケイマフリの調査データを利用して、観光船のルートや速度をケイマフリの生息に影響を与えないように配慮がなされるようになりました。また、以前は数多くのケイマフリが繁殖していたトークモイにデコイを設置し、繁殖地を回復させる試みと、観光船やその観光客に対して、ケイマフリの生息地としてアピールする活動も開始されました。このような活動は、国内でも先駆的な事例として誇れるものであると考えます。

|

|

これを、「知床スタイル」として定着させ活動を続けて行きたいと考えます。

今後は、海鳥やケイマフリに対しての普及啓蒙や環境教育についても力を入れて行きたいと思っております。今後とも皆さんのご協力をお願いいたします。

|

(平成25年3月 委員・福田 佳弘)

|